總有人問我,為什麼叫少淮,這又不是本名?

我從不解釋。

有時候笑笑說:「順口啊。」

有時候隨口回:「就隨便取的。」

但其實,那天選這個名字時,我心裡很清楚,有些事,就算來不及了,也還是要繼續走下去。

#0

如果可以,我當然也想要完整的東西。

完整的家、完整的童年、完整的自己。

但世界不是這樣運作的。

有些人天生就少了點什麼,有些事從一開始就來不及。

像是缺席空出的課桌椅,某些不曾叫起的稱呼,某些怎麼也拼湊不出意義的過去。

有時候我會想,人生是不是就是這樣,一直在錯過,一直在丟失,然後不知不覺就走到了現在。

#1

奶奶常說,我姓謝,是謝家的人。

可我總覺得,這句話裡少了點什麼。

這句話像影子,在陽光下清晰筆直,夜幕降臨時,卻悄然消失。

它存在過,但只有在特定的光線裡才看得見。

有些人即使共享同一個姓氏,卻始終站得太遠,像是在履行某種形式上的親情,卻從未真正靠近過。

相比之下,外婆家的人從來不說這種話。

但在某些時刻,我還是能聽見那些刺耳的話,像筷子輕敲碗緣的聲響,不大,卻總能讓人聽見。

有時是一句不經意的玩笑,有時是一聲似笑非笑的感嘆,落在話語的縫隙裡,不重,卻無法忽視。

我在這兩個地方之間擺盪,像是短暫歸屬於哪裡,又不屬於哪裡。

就像風起時,沙粒會被捲入,看起來沒有分別,每一粒都與彼此交錯,短暫共享同一片天空。

可當風停了,沙終究會落回原來的位置,細細覆蓋在不同的角落,分界不言而喻。

那時候,我才明白,我只是被風帶進來的那粒沙,短暫飛揚,終究要落在屬於自己的地方。

#2

那年出了一場險些奪命的車禍後,我去了龍山寺,找了一個算命的師傅。

她端看著命盤,看了我一眼,語氣平靜:「還好你總能逢凶化吉。」

「真的嗎?」

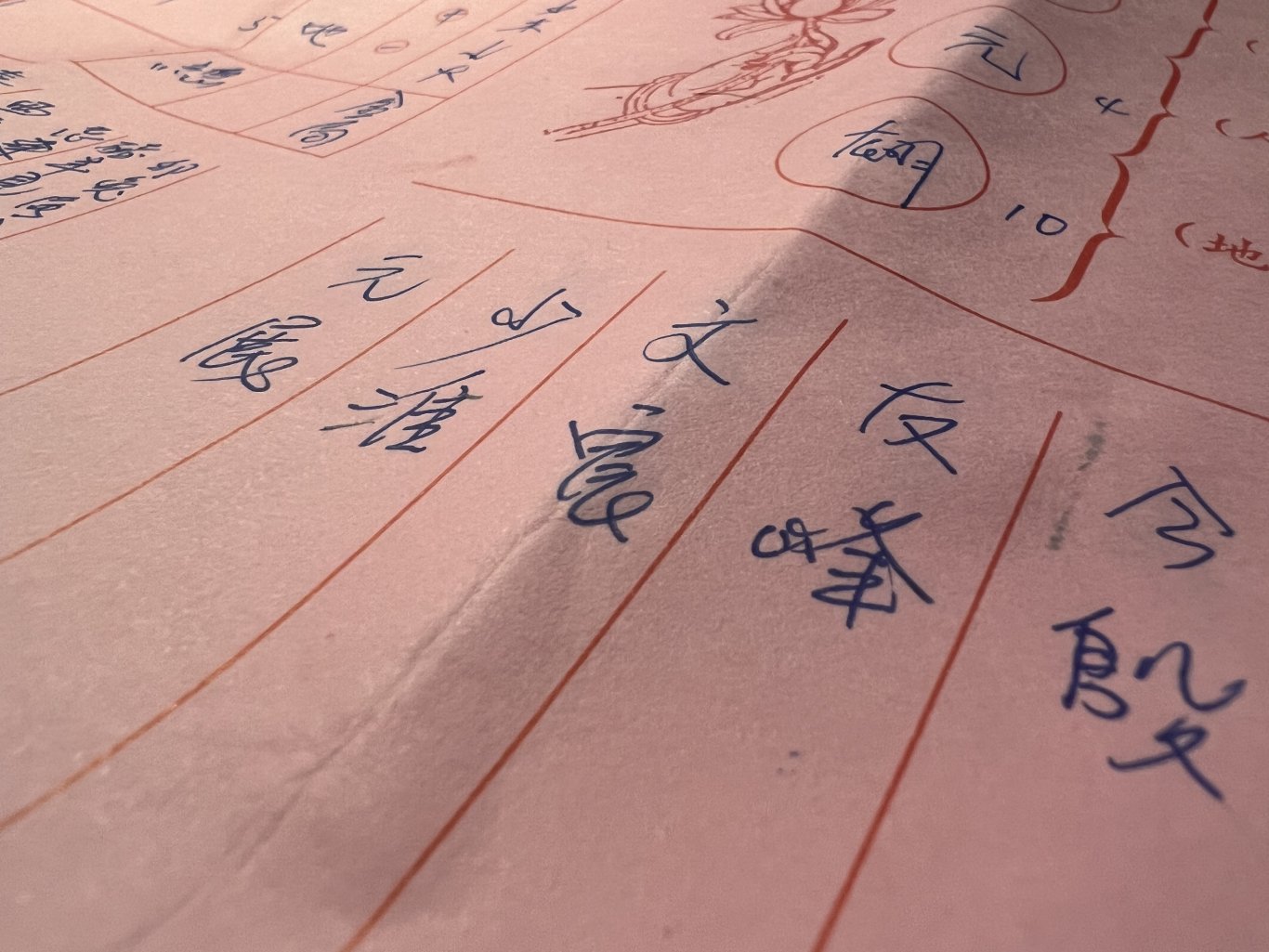

她沒有回答,只是遞來一張紙:「你要不要換個名字?」

我低頭看著,紙上寫滿了筆劃精算過的字,每個都看似比我的本名吉利。

「天格不會變,因為它與姓氏相連,是你的先天數理。」她說,「但名字,或許能幫你換一條路走。」

我知道,天格代表的不是我自己,而是我來自哪裡,與家族的牽連,與出身的宿命。

可我不想只停留在「來自哪裡」,我更在意要往哪裡去。

#3

最後,我選了一個名字。

少淮。

「少」是缺少,是來不及,是停留在某個未完成的時間點上。

但它同時也是輕的,不受束縛的,不被固定的。

「淮」是一條河,是流動,是沒有邊界的。

但它不急著流向終點,甚至可能沒有終點。

這個名字不像某些人的名字那樣,帶著家族的重量,或承載某種期望。

它只是我自己的,是這條路上的某個標記。

但我沒有去改名。

因為改名不會改變什麼,過去仍然是過去,失去的東西也不會因此回來。

可我開始在某些地方用這個名字,在某些時刻以它自稱,像是一種微弱的提醒——提醒自己,不管還缺少什麼,還是要像淮海一樣往前走。

#4

後來,有人問我:「為什麼叫少淮?」

於是我笑了一下,隨口說:「就覺得順口啊。」

但只有我自己知道,這個名字是從缺憾裡生出的,從那些來不及的、沒能留下的、已經失去的,以及決心不再回頭的選擇裡而生的。

這是不是改變,我不知道。

但至少,這次,沒有人能再把我拉回去。

我仍然流動,仍然在路上。

Copyright © www.penpal.tw All Rights Reserved By Penpal筆友天地

以上內容皆由各著作權所有人所提供,請勿擅自引用或轉載,並僅遵著作權法等相關規定, 若有違相關法令請<關於我們->聯絡我們> 。我們將以最快速度通知各著作權所有人且將本文章下架,以維持本平台資訊之公正性及適法性。

top↑